경성에 울려퍼진 백장미의 목소리

경성에 울려퍼진 백장미의 목소리

1934년 경성엔 이란 잡지가 있었다. 성별이 여자임을 뜻하는 여성(女性)이 아니라 소리 성(聲)의 여성(女聲), 여자의 목소리란 뜻이다. 은 카페에서 일하던 여급들이 만든 잡지였다. 도회의 한 단면은 환락장의 색등(色燈)에 물들어 있다. 환락장이라 함은 카페·바 등을 칭함이요, 그곳에서 자기의 생을 구하기 위하여 심야를 백주로 알고, 힘에 부치는 노동을 하고 있는 여자들이 즉 여급이니, 세상은 이들을 가리켜 도색전사(桃色戰士)라 하며 심지어는 매소부(賣笑婦)와 동일한 선상에서 보려 한다. 그네들이 사회의 낙오자들이요, 타락의 암흑면에서 방황하는 일군(一群)이라고 하자, 그러나 그들도 인간인 것이며, 정신에 참됨이 없는 것도 아니요, 의지가 없는 것도 아니다.〈중략〉나도 부모를 봉양한다, 자녀를 교육시킨..

소설가 구보씨는 왜 그런 헤어스타일을 고수했을까

소설가 구보씨는 왜 그런 헤어스타일을 고수했을까

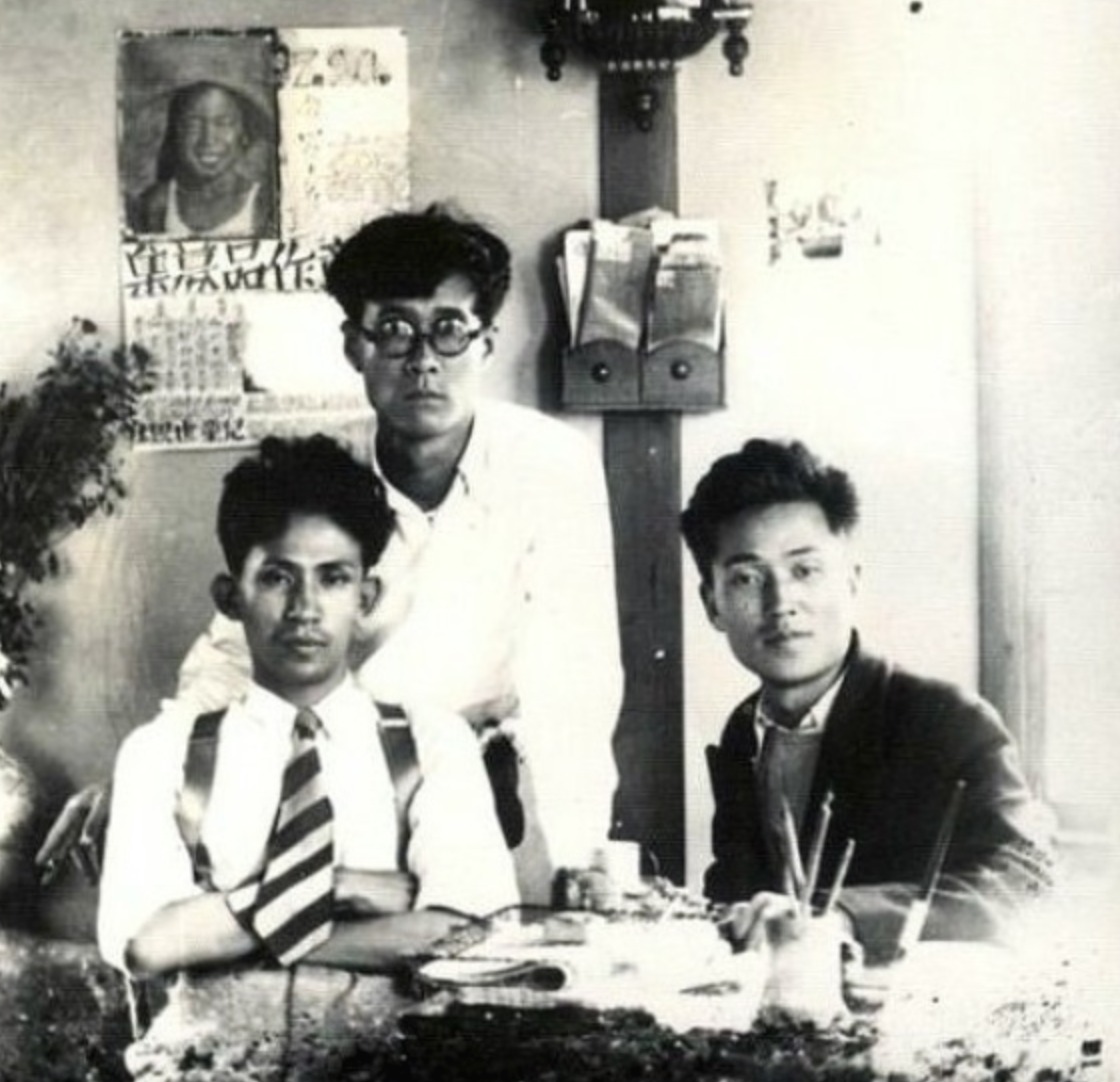

구보 박태원의 헤어스타일은 무척 독특하다. 윗머리, 옆머리는 덥수룩한데 앞머리는 바가지를 대고 자른 것처럼 일자를 고수하고 있다. 집에서 혼자 잘랐다거나 막 개업한 미용실에 가서 망했다는 사연이 아닌 이상 쉽게 이해할 수 없는 스타일이다. (헤어스타일뿐 아니라 안경도 이목을 끌기에 충분했다. 대모테라 불린 이 안경은 당시 경성에서 가장 유행하던 스타일이었는데, 대모거북의 등껍질로 만든 것이다. 사진을 자세히 보면 거북이 등껍질 무늬를 볼 수 있다. 다만 대모테는 상당히 고가였으므로 실제 등껍질로 만들었다기보다는 대모테 스타일 안경테인 것으로 추정된다) 지금의 기준에서 보기에도 그러하니, 모던보이들이 즐비하던 경성 기준에서도 이는 꽤나 충격적인 사건이었던 모양이다. 1931년 가을, 일본 유학을 마친 박태..

경성의 다방은 살롱, 카페는 룸살롱이었다

경성의 다방은 살롱, 카페는 룸살롱이었다

경성의 다방과 카페는 그 성격이 다르므로 구분해서 볼 필요가 있다. 지금의 다방과 카페의 뉘앙스를 뒤집으면 그때와 비슷하다. 카페는 술을 팔았던 유흥공간이다. (지금의 룸살롱과 비슷) 투쟁을 잊고 이런 카페에 은신하여 에로를 핥는 그들의 생활은 그 얼마나 퇴폐적이며 환락적이며 도피적이며 환멸적인가? 신생활, 1932, 7 일본의 음란한 카페 문화가 그대로 경성에 들어온 것으로, 일본 거주지인 남촌에 최초의 카페가 생긴 후 경성 전역으로 확대됐다. 카페 여급은 술시중을 들었다. 매춘은 위법이었지만, 매춘 직전의 '에로 서비스'가 횡횡했다. (여급의 월급은 전적으로 손님 팁에 의존해야 했다) 다방은 차를 팔았던 문화공간이다. (서양의 살롱을 지향했다) 이 사회에서 그래도 이 땅의 예술과 문학을 이야기하는 지..

경성은 남촌과 북촌으로 나뉜다

경성은 남촌과 북촌으로 나뉜다

경성시가도, 1933 일제강점기 경성은 크게 북촌과 남촌으로 구분했다. 청계천을 기준으로 북쪽(북촌)에는 조선인이, 남쪽(남촌)에는 일본인이 주로 살았던 것에서 유래됐다. 남촌에 일본인이 많이 살았던 이유는 남산 부근에 일본 공사관에 있었기 때문. 공사관 주변에 일본인들이 정착하기 시작하며 거주지가 형성됐다. 일제는 자신들의 근거지인 남촌을 먼저 개발했다. 대표적인 건물은 미쓰코시 백화점과 조선저축은행. 혼마치(지금의 충무로)는 당시 가장 번화한 거리로 불렸다. 북촌은 개발에서 배제되었는데 이는 일제강점기의 민족 차별 정책이 공간으로 드러난 것. *사진출처: 서울 아카이브 http://www.museum.seoul.kr/archive/archiveView.do?currentPage=3&type=C&typ..

- Total

- Today

- Yesterday

- 모던걸

- 만문만화

- 일제시대

- 낙랑파라

- 몽 파리

- 안석영

- 모던보이

- 한강대교 폭파

- 경성

- 박태원

- 경성시대

- 한성전기회사

- 소파 방정환

- 영화

- 대모테

- 한강인도교

- 구인회

- 필름

- 구보

- 최초 영화관

- 귀갑테

- 소년입지회

- 카페걸

- 갑빠머리

- 정인택

- 흥천사

- 세계대공항

- 한강 투신

- 유성기

- 안석주

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 |